种业“中国芯”的背后

发布时间:2024-01-16 22:00 来源:《实践》

“现在我所在的试验田是中国农科院甘蓝团队的甘蓝个体突变的育种材料筛选田,有上千个育种材料。这是为了在甘蓝628的基础上进一步选择质量好、抗性强的品种,在我们甘蓝已经全面国产化的基础上进一步提高水平。”

11月27日,在乌兰察布院士工作站实验基地,关慧明通过抖音平台介绍着甘蓝新品种的培育情况。

关慧明,全国先进工作者,自治区劳动模范,北疆楷模,乌兰察布市新技术开发服务中心推广研究员,乌兰察布市冷凉蔬菜院士工作站负责人。

作为中国冷凉蔬菜种业“卡脖子”技术的攻关参与者,关慧明对记者说——

“前些年,我们日常吃的西红柿、甘蓝、胡萝卜、西蓝花、菠菜等蔬菜种子几乎全部是外国的。进口冷凉蔬菜种子,一亩地种子平均价格在七八百。”

“自从我们有了自己的种子,就拿中甘628来说吧,一亩地的种子只要75块钱。我们筛选培育出中甘628系列品种,并在全国完成示范和推广,每年全国种植面积达到100万亩以上。”

“我的梦想是把良种国产化,把绿色技术推向全国,给冷凉蔬菜装上‘中国芯’。”

种子是农业的“芯片”,只有在“一粒种子”上下更大功夫、做更大文章,才能把中国饭碗端得更牢。

近年来,内蒙古凝心聚力写好种业大文章,与时俱进育新种、制良种、推优种,种业振兴不断创新突破,“米袋子”“菜篮子”“肉案子”充盈丰富,老百姓的日子过得安心踏实。

种业振兴背后有粮食安全的战略考量

巴彦淖尔市五原县种植的葵花

在位于巴彦淖尔市五原县的向日葵技术研究院的育种大棚里,技术人员常敏正在悉心观察向日葵种苗的生长状况。

常敏告诉记者:“这些种苗都是我们试验的向日葵杂交品种,从种资资源收集研究、自交系选育、组配选择到杂交种制种,一个新品种的培育需要很长的过程。”

作为向日葵主产区的巴彦淖尔市,近年来大力推进种业创新和振兴工程,向日葵种业研发能力不断提升。以三瑞农业科技股份有限公司主导研发上市的SH363、SH361为代表的杂交食葵种,彻底打破了美葵对中国食葵种业的垄断地位,实现了自主种子的全面赶超。

内蒙古向日葵协会秘书长陈海军在接受采访时说,“自主研发的新品种从产量、抗性、商品性等方面有了突破性提高,种植收益平均高于外国种子10%—15%左右,同等规格的种子售价比进口种子下降三分之二。以巴彦淖尔市400万亩向日葵种植量测算,每年节约种子成本4亿—5亿元。”

在由农业农村部召集的品种登记工作座谈会上,来自巴彦淖尔市的参会代表介绍说,我国自主研发的向日葵种子在国内市场占有率已达到95%以上,将向日葵种业长期被国际种子所占领的局面一举扭转——由10年前国外占比95%以上到国内占比95%以上,实现了向日葵种子的自主研发、自主生产、自主可控,为中国种业振兴“打了个漂亮的翻身仗”。

今年初秋,通辽市农业技术推广中心在辽河镇东升村开展了“看禾选种”现场观摩,现场展示玉米品种60个。

辽河镇玉米种植大户马忠臣一直面临着“年年种地,年年选种难”的问题。2022年,我区紧紧围绕粮食安全,聚焦主要粮食作物,在全区建设60个“看禾选种”平台,通过“打擂台”的方式,加快优质品种推广。

“市场上有那么多品种,让人眼花缭乱。我们想选择优良品种,但心里没底,不知道哪个品种好。有了‘看禾选种’这个平台,我们亲眼看到了品种的表现,有相中的品种就直接联系经销商,真是帮种植户解决了一个大难题。”马忠臣说。

“看禾选种”平台一头连着科研、生产,一头连着企业、农民。通过“看禾选种”实现“看禾订种”,搭起农企对接桥梁,帮助农民减少试种的风险。

由通辽市农牧科学研究所牵头建设的自治区玉米种业技术创新中心是自治区“科技兴蒙”行动首批启动建设的五个自治区种业技术创新中心之一。

该中心聚焦自治区玉米产业发展重大科技需求,开展科研和技术攻关,育成并推广了TK601、京科2179、种星117、种星118等多个玉米新品种,有效突破了玉米种源“卡脖子”难题。

玉米是我国四大主粮之一,玉米种业创新,助力了增产增收。通过使用玉米新品种和配套绿色高效集成技术,通辽市低产田平均产量达到850公斤/亩以上,高产田连续两年产量超过1000公斤/亩。

金秋时节,赤峰市巴林左旗玉米喜获丰收。在富河镇第五积温带玉米单产提升工程种植示范基地,一台台收割机忙碌运转,玉米摘棒、剥壳一气呵成,一穗穗颗粒饱满、色泽金黄的玉米棒倾泻而出,很快就装满了运粮车。

乌兰坝村村民王新凝视着金灿灿的玉米和来往的运粮车兴奋地说,看着辛勤耕作三四个月的成果,心里真是高兴。今年他的28亩玉米地收入能达7万元。

示范基地的另一头,巴林左旗农牧业局工作人员、科技特派团专家们正忙着测量亩均增产量,最终在“玉米田间实收测量表”上写下“亩均增产402公斤”的测量结果。

粮安天下,种为粮先,种子是确保国家粮食安全和农业高质量发展的“源头”。攥紧中国种子,端稳中国饭碗,内蒙古一直在种业振兴的路上不懈努力。

种业振兴背后有科技创新的强劲推动

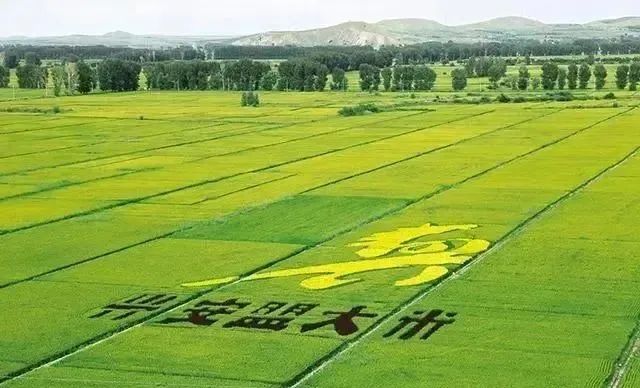

乌兰浩特市“百里兴安稻海”,北起义勒力特,途经乌兰哈达,南抵葛根庙。每到丰收时节,沿途金色的稻田一望无际,稻浪滚滚,稻香阵阵,美不胜收。

兴安盟大米。(来源:内蒙古日报)

在这片希望的田野上,以兴安盟袁隆平院士工作站为首打造的兴安盟水稻良种选育繁育现代农业科技园区,正努力为“中国碗”里的“塞外粮”装上优质高产水稻的“兴安芯”。

水稻种植在兴安盟有100多年的历史,这片寒地黄金水稻积温带赋予了水稻生长诸多有利因素——肥沃的土地、清澈的河水、洁净的空气,还有最适宜的温差。

2018年10月16日,袁隆平院士亲自带领科研团队来到兴安盟,考察高寒地区水稻产业,袁隆平院士工作站正式组建。

袁隆平院士工作站的4位专家张玉烛、裴又良、刘建兵和付佰科一起来到兴安盟,开展科技攻坚行动,开始了天南海北的南繁北育,过上了“候鸟”一般的生活。

从兴安盟到长沙、再到三亚,在试验田里反复穿梭,在研究所中争分夺秒,4位专家带领科研团队大大缩短水稻繁育的时间,品质好、高抗性、产量高的水稻良种——“蒙隆”系列种子面世,成为“兴安盟大米”的核心。

建站以来,袁隆平院士工作站同时开展了优质高效北方寒地水稻、耐盐碱水稻、旱作水稻新品种选育及栽培技术模式等多项研究,完成了从零基础到13个表型稳定高世代水稻新品系的培育,引入了国际领先的“第三代杂交水稻育种技术”,培育出了以“1189”为代表的一系列优质耐盐碱水稻新品系,筛选出适宜水稻旱作品种10余个,为兴安盟水稻产业高质量发展奠定了坚实的人才和技术基础。

“我们要继续做好兴粳5号等代表性高产、优质水稻新品种的推广工作,积极对接种业龙头企业,努力将兴安盟打造成优质水稻种源生产基地及关键技术输出基地。”袁隆平工作站站长王世刚说。

种业振兴,科技先行。内蒙古想办法、出实招,加快推进种业科技创新。2022年3月31日,自治区科技厅发布内蒙古自治区种业科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目榜单,面向全国范围遴选科研团队,解决我区种业发展的重大科技难题。

区别于自治区技术攻关类“揭榜挂帅”项目的“企业出题、政府张榜”模式,种业振兴“揭榜挂帅”项目实行“政府出题”与“企业、政府、专家联合出题”相结合的出榜机制,充分调动政府各有关部门、行业领军人才和龙头企业力量,共同分析种业产业发展的难点和堵点,提出种业科技创新重大需求,产业需求更清晰,技术方向更聚焦,攻关目标更有针对性。

“只要给我提供好的品种,我就种不怂。”谈起种植马铃薯,乌兰察布市四子王旗万亩良田合作社负责人郭文元充满自信。和前些年不同,自“揭榜挂帅”项目启动起来,他家收获的马铃薯一部分供应市场,另一部分作为原种销售。

因为马铃薯,郭文元和内蒙古中加农业生物科技有限公司副总经理刘广晶结缘。刘广晶被郭文元戏称为土豆媒人,因为他总能从成堆的马铃薯中找到最好的两颗,然后再进行基因配对,培育出更优质的后代。通过这样的种质优选,郭文元家的马铃薯品质显著提高,转走高端市场,卖到了上海、三亚、深圳等地。

“从种薯研发培育、扩繁生产到产业推广,一棵好马铃薯是炼出来的。”刘广晶感慨道。老家在沈阳的刘广晶研究生毕业后就来到内蒙古,一头扎进田地里和马铃薯打了八九年交道。他所在的内蒙古中加农业生物科技有限公司拥有国内最大的马铃薯新品种选育团队,在他们的实验温室里,一株株马铃薯在科研人员的悉心照料下正茁壮成长。

作为“马铃薯优异种质创新及新品种选育”项目的揭榜方,内蒙古马铃薯种业科技创新联合体由内蒙古中加农业生物科技有限公司牵头,联合中国农业大学、内蒙古农业大学等15家科研院所、高校、技术推广部门、企业共同建设,这给刘广晶和他的小伙伴们带来了育种的新动力。

“育出一个好的品种首先要有优秀的种质资源,通过‘揭榜挂帅项目’建立了种质资源库,对于未来我们新品种选育有很大的促进作用。”刘广晶说。接下来,他和队友们将研究自主育成的高产抗旱和抗病耐蛀的加工专用马铃薯品种,并进行扩繁生产,调整当地马铃薯种植结构,提升加工转化能力,有效提高马铃薯产业供给质量与综合效益。

科技创新是实现种业振兴的关键所在。种业振兴之路上,内蒙古不断加强种质资源和育种技术研究,支持育种创新,稳步提升良种化水平,以提高农畜产品的生产效率和品质,为保障国家粮食安全和重要农畜产品有效供给提供更多支撑。

种业振兴背后有对产业发展的有力带动

7月上旬,二十余台大型收割机在通辽市开鲁县的科尔沁沙地中呈雁形排开,拉开了这片当年还是不毛之地的丰收序幕。

收割的是中科羊草的种子。这种羊草由中国科学院植物研究所中科羊草团队研发,耐寒、耐旱,具有较强的抗逆性和适应性,十分适合在开鲁县这样存在重度沙化、高盐碱、毒害草横行等问题的土地上播种。

丰茂的羊草为大地披上绿装。(摄影:杨贵强)

2019年,杜永滨从北京来到开鲁县,投入500多万元,种了3800多亩羊草。当时一眼望去,四下不是白花花的盐碱就是黄色的半沙地,可如今,处处都是郁郁葱葱。野兔、狐狸等不时从草中跳出,给人以惊喜。

“我是奔着生态治理来的,同时也清楚这个项目的收益很好。”杜永滨和中科羊草团队的工程师刘辉是老熟人,很清楚羊草所蕴含的生态和经济价值。用行话讲,中科羊草是“一茬籽,两茬草”,亩纯收入可达1000元—1500元。

“羊草马牛羊都能吃。我的草大部分在年初就能卖出去,都是客户提前交定金,长好后往回拉。客商遍布全国各地,比如陕西、北京、广州等。”说起羊草市场行情,杜永滨介绍道。

“草业是撬动畜牧业发展的有力杠杆。我们镇坚持为养而种,目前正在着力打造‘羊草小镇’,以优质牧草拉动全区乃至全国畜牧业提质升级。”开鲁县小街基镇副书记、镇长苑庆飞说。

7月末,内蒙古西部的河套平原上也迎来了丰收。金灿灿的小麦随风轻摆,一道道麦浪在麦田中扩散开来。

“今年我种了340亩‘巴麦13号’,这种麦种比常用麦种能增产120斤左右,还非常适合套种,套玉米、套辣椒都行,增产又增收。”五原县全顺农民专业合作社理事长郝存林介绍说。今年,郝存林还动员了7个种植大户和他一起种“巴麦13号”,每人种植20-50亩不等。

巴彦淖尔市实有耕地面积1372.59万亩,其中484万亩是盐碱地。由巴彦淖尔市农牧业科学研究院与内蒙古兆丰小麦产业化研究院共同育成的“巴麦13号”,种植上最大的特点就是耐盐碱。

“巴麦13号”是优质的蒸煮类小麦品种,营养元素特别是钙镁含量高,在加工及食用品质等方面表现不俗。

“我们公司今年收了15000亩“巴麦13号”的订单,折合重量大约为7500吨,主要用于加工我们公司最高级的雪花粉。“巴麦13号”最大的特色是它的半透明性,蒸煮出的饺子能够直观地看到里面的馅,一直深受消费者的青睐。”恒丰集团副总经理刘勇介绍说。

在巴彦淖尔,小麦的秸秆也不会有半点浪费。麦秸既可以还田去改良盐碱地,也可以当作饲料喂牛。

旭一牧业有限责任公司今年就买了不少麦秸。“我们自己研发牛,也研发饲料,牛和孩子一样,吃‘五谷杂粮’才长得壮。”旭一牧业有限责任公司总经理张继新谈到公司买麦秸的原因时说。

在旭一牧业的牛棚里,一头体格明显超出常牛的大牛正吃着“五谷杂粮”,它是公司联合内蒙古大学、内蒙古农科院等单位研发出的由比利时兰牛与荷斯坦牛杂交的新品种。

“这种牛目前正在做种群稳定性的检验,它兼具了荷斯坦牛骨架大和比利时兰牛肉质好的双重特色,未来将成为公司和农户的增收利器。”新品种研发是一个漫长的过程,但张继新对这一新品种的前景信心满满。

从战略考量,到科技推动、产业发展,中国种业正在实现从跟跑、并跑到领跑的突破,种业“中国芯”正在为农牧业现代化带来“芯”希望,注入“芯”动能。

(实践全媒体记者:王丹 张晶 刘秉承)

(来源:《实践》2023年第12期)

蒙公网安备15010502002335号

蒙公网安备15010502002335号